Réf. : Laurent JOLY, Françoise PASSERA, « Se souvenir, accuser, se justifier : les premiers témoignages sur la France et les Français des années noires (1944-1949) », Guerres mondiales et conflits contemporains 2016/3 (N° 263), p. 5-34.

« C’est dans les quatre première années après la guerre que paraissent les récits les plus factuels » sur les « années noires » de Vichy affirmaient Michael POLLAK et Nathalie HEINICH en 1986 (« Le témoignage », Atlas de la recherche en sciences sociales, n°62/1, p. 16). Ils ajoutaient que « prédomine alors la volonté de fixer le souvenir et de le transmettre aux autres ». La production de témoignages (défini comme « tout document rédigé par le survivant d’un événement de nature guerrière, concentrationnaire et/ou génocidaire qui relate, dans un ouvrage publié, l’expérience qu’il a endurée » par Jean NORTON CRU dans Témoins en 1929) est effectivement abondante de 1944 à 1949 (considérée comme une « année charnière – hausse du prix du papier, baisse de la production et crise du livre », p. 6 ; c’est aussi la dernière année de remise de prix spécial de l’Académie Goncourt pour un écrit inspiré par la guerre et l’occupation). Laurent JOLY et Françoise PASSERA recensent ainsi 744 titres (660 ouvrages et 84 brochures) constituant des témoignages pertinents et 259 titres non-retenus car « ressortissant davantage de l’essai ou de l’étude historique » (p. 10). Une grande partie des titres date de 1945-1946 (446 témoignages publiés en deux ans) :

Ces « témoins de l’immédiat » (selon la formule de Pierre VIDAL-NAQUET dans l’ouvrage de Nadine HEFTLER, Si tu t’en sors… Auschwitz, 1992) ont parfois été les auteurs de livres devenus des classiques (L’Univers concentrationnaire de David ROUSSET, L’espère humaine de Robert ANTELME) mais « le destin de la plupart a été l’anonymat » (p. 6). Il n’est en effet pas facile d’être édité après-guerre (l’épuration touche certains éditeurs, pénurie de papier, manque de capital, amateurisme de certains auteurs). Ainsi, l’audience de certains témoignages dépasse rarement le cadre des associations (d’anciens combattants, d’anciens résistants). De plus, une « décrue éditoriale s’amorce en 1947 » (p. 6). Le lectorat se lasse, comme le déplore Claude JONQUIERE dans l’avertissement du livre de son époux Ernest FLORIAN-PARMENTIER (Le règne de la bête ou la tragique et sublime épopée de 1939-1946, 1948) : « Ce n’est pas de l’indifférence que l’on témoigne aux mémorialistes, voire aux martyrs de l’Occupation : c’est presque de l’hostilité. […] En dépit du renom de l’auteur de l’Ouragan aucun [éditeur] n’a daigné prendre connaissance du manuscrit tous objectant que “l’attention publique s’est détournée de ces souvenirs déplaisants”. » Ainsi, certains témoignages paraissant de façon presque anonyme après-guerre obtiendront des succès dans les années 1970 (le Journal des années noires de Jean GUEHENNO seulement vendu à 3 500 exemplaires entre 1947 et 1949 – on peut également penser à l’œuvre italienne Si c’est un homme de Primo LEVI, éditée en France seulement en 1987).

Les témoignages de la Seconde Guerre mondiale sont très hétérogènes. Dans leur contexte d’écriture d’abord : « rarement les déportés, mais plus souvent les détenus politiques en France et les prisonniers de guerre en Allemagne [mais aussi les civils] ont pu prendre des notes ou tenir un journal de manière clandestine » (p. 15). Dans la forme ensuite : récits et « carnets-journaux » constituent les trois-quarts des témoignages (le reste étant occupé par des recueils de poésie, des récits romancés, etc.). Enfin, l’expérience de la guerre a été très diverse : « tandis que pour la guerre 1914-1918 les témoignages se rapportent, dans leur écrasante majorité, à l’expérience combattante des « poilus », le conflit 1939-1945 a, en réalité, été marqué par une vaste pluralité de destins, dépassant largement les expériences « de nature guerrière, concentrationnaire et/ou génocidaire » » chères à NORTON CRU (p. 7).

Les auteurs dressent alors une typologie distinguant « neuf catégories de témoins et de grandes expériences » (p. 14) :

1-2-3. Les internés ou déportés politiques (205 titres, soit 27,4 % du corpus). S’expriment d’abord (globalement, de fin 1944 à la mi-1945) les internés en France, rendus à la liberté dès l’été 1944, puis « à partir de l’automne 1945, la parole reine, qui écrase les autres, est désormais celle du déporté » (p. 19). Chez ces témoins apparaît clairement « les mêmes préoccupations » : « rendre hommage aux frères d’armes et compagnons de misère disparus ; décrire les rouages du système répressif ; mentionner le plus grand nombre possible de noms de camarades et de bourreaux » (p. 19). En outre, comme l’affirmait Annette WIEVIORKA dans Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli (1992), les récits de la déportation sont totalement dominés, dans l’après-guerre, par ceux des opposants politiques, écrasant ceux des persécutés et déportés raciaux (28 titres, 3,8 %). Ainsi, dans Sans fleurs ni couronnes (1947), Odette ELINA, « arrêtée comme résistante mais déportée comme juive » (p. 20), ne fait, dans son ouvrage, presque aucune allusion au sort réservé par les nazis aux Juifs, choisissant plutôt « d’universaliser son propos ». Le cas de Louise ALCAN est similaire : son expérience de l’antisémitisme et sa confrontation au génocide sont tus dans son témoignage publié en 1947 (Sans armes et sans bagages) mais apparaissent clairement dans un ouvrage postérieur, au temps du réveil des mémoires (Le temps écartelé, 1980). Les récits des requis du STO (qui a concerné 650 000 familles entre 1942 et 1944 : 11 titres, 1,5 %) sont, eux, très limités en nombre. Par exemple, Pierre DESTENAY notait en 1948 que « Nous nous sommes aperçus de retour en France, qu’il n’y avait encore place, dans l’esprit du public, en ce qui regarde la guerre, que pour des œuvres puissantes, témoignages de déportés politiques, récits de maquisards, odyssée de volontaires de la France Libre et Combattante. Ceux-ci ayant été plus que nous à la peine, il était juste qu’ils fussent les premiers à l’honneur et nous leur avons laissé de bon cœur la priorité » (Babel germanique, p. IX). Progressivement, l’abondance de témoignages de « déplacés » a deux conséquences :

a) « un sentiment de trop plein mémoriel » (p. 20) comme l’illustre, en avril 1949, le commentaire de la revue Les temps modernes (fondée par Jean-Paul SARTRE et Simone DE BEAUVOIR) à propos de L’Espère humaine (R. ANTELME) : « Encore un livre sur les camps de concentration ! […] Assez de résistance, de tortures, d’atrocités, place au sourire ! » ;

b) l’idée, à l’extrême-droite, dans les milieux collaborationnistes, d’un « complot concerté contre l’Allemagne » (p. 20) pour tenter de la détruire.

4. Les résistants (102 titres, soit 13,8 %). Les souvenirs des grands résistant s sont généralement publiés par de grandes maisons d’édition, réédités et couronnés de succès (le colonel REMY vendra 600 000 exemplaires des Mémoires d’un agent de la France libre et publiera une trentaine de volumes jusqu’aux années 1960 ; le Sacrifice du matin de Pierre DE BENOUVILLE devient aussi un best-seller dès 1946 avec 100 000 exemplaires écoulés), tandis que les récits des chefs locaux sont plutôt diffusés sous forme de brochures. Ces témoignages traduisent souvent un certain désenchantement des résistants, obligés d’agir « seul au milieu d’une foule avilie, apeurée et lâche » (p. 24), considérant souvent (en particulier chez les communistes) l’épuration inachevée, laquelle les met parfois en cause.

s sont généralement publiés par de grandes maisons d’édition, réédités et couronnés de succès (le colonel REMY vendra 600 000 exemplaires des Mémoires d’un agent de la France libre et publiera une trentaine de volumes jusqu’aux années 1960 ; le Sacrifice du matin de Pierre DE BENOUVILLE devient aussi un best-seller dès 1946 avec 100 000 exemplaires écoulés), tandis que les récits des chefs locaux sont plutôt diffusés sous forme de brochures. Ces témoignages traduisent souvent un certain désenchantement des résistants, obligés d’agir « seul au milieu d’une foule avilie, apeurée et lâche » (p. 24), considérant souvent (en particulier chez les communistes) l’épuration inachevée, laquelle les met parfois en cause.

5. Les soldats gaullistes (61 titres, 8,1 %) voient la part de leurs témoignages augmenter durant la période 1944-1949. Ils sont surtout le fait d’aviateurs (Pierre CLOSTERMANN), de commandos ou parachutistes (Philippe KIEFFER). Dès 1946-1947, « un effet de saturation éditoriale se fait rapidement sentir » (p. 26).

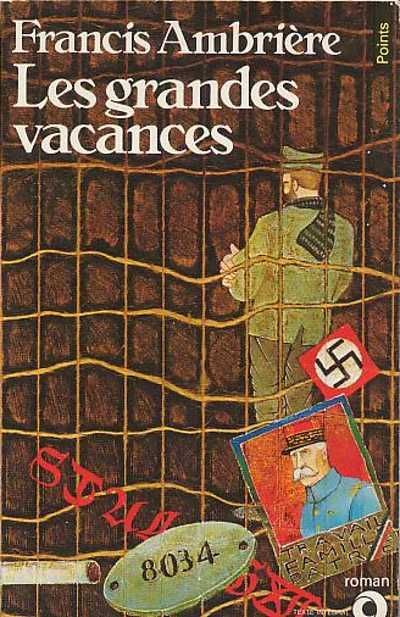

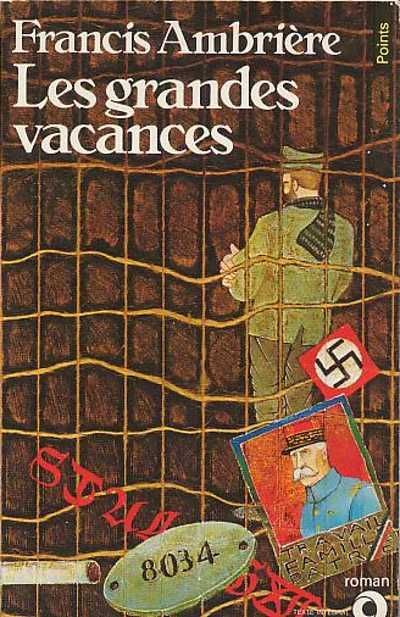

6. Les soldats de la débâcle et les prisonniers de guerre (140 titres, 18,9 %) connaissent aussi rapidement des difficultés pour trouver un éditeur  : « les vaincus de 40 ne pouvant pas même se prévaloir de l’épreuve de la captivité, sont le symbole de la défaite et de l’humiliation nationale » (p. 27). Les récits d’évasion ont obtenu quelques succès ainsi que quelques chroniques réalistes du quotidien des Français battus comme Les grandes vacances de Francis AMBRIERE, prix Goncourt en 1946. AMBRIERE rompt avec l’antigermanisme lancinant après-guerre : « pas de boches dans Les grandes vacances, mais des Allemands, parfois moins méprisables que certains Français » (p. 27). De même, l’auteur (ancien prisonnier) écorne le « mythe Pétain » et accable les dignitaires de Vichy, dociles avec l’ennemi.

: « les vaincus de 40 ne pouvant pas même se prévaloir de l’épreuve de la captivité, sont le symbole de la défaite et de l’humiliation nationale » (p. 27). Les récits d’évasion ont obtenu quelques succès ainsi que quelques chroniques réalistes du quotidien des Français battus comme Les grandes vacances de Francis AMBRIERE, prix Goncourt en 1946. AMBRIERE rompt avec l’antigermanisme lancinant après-guerre : « pas de boches dans Les grandes vacances, mais des Allemands, parfois moins méprisables que certains Français » (p. 27). De même, l’auteur (ancien prisonnier) écorne le « mythe Pétain » et accable les dignitaires de Vichy, dociles avec l’ennemi.

7. Les hommes politiques et serviteurs de l’Etat (16 titres, 2,1 %)

8. Les refusants (137 titres, 18,4 %), définis par Lucien FEBVRE en 1948 comme ces hommes « que nous fûmes tous, chacun à notre manière, entre 1940 et 1944 » (« Une tragédie, trois comptes-rendus. 1940-1944 », Annales ESC, n°3-1) soit ceux qui « n’ont pas souscrit à un engagement ou vécu une expérience permettant de les classer dans une catégorie plus définie, telle que résistant » (p. 28) même si le fait de compiler ses critiques au jour le jour est en soi une forme de résistance. C’est surtout vers la fin des années 1940, après le départ de DE GAULLE, que fleurissent des témoignages de « civils », parfois peu glorieux comme le récit de Maurice SACHS (La chasse à courre, 1948) sur ses années de trafiquant du marché noir à Paris.

9. Les vaincus (pétainiste, collaborationniste, épuré : 44 titres, 5,9 %) trouvent des maisons d’édition également à la fin des années 1940, après avoir diffusé leurs écrits de façon clandestine (comme les Poèmes de Fresnes de Robert BRASILLACH). Comme l’affirmait Pierre LABORIE dans Le chagrin et le venin (2011), la contre-mémoire de l’occupation émerge assez tôt en France. En mars 1948, Jean-Marie DOMENACH remarque, dans la revue Esprit que « les récits, mémoires et pamphlets à la gloire de la collaboration sont décidément sortis de l’obscurité des arrière-boutiques ». La même année, Les temps modernes s’étonnent aussi de cette « soudaine floraison ». Plusieurs ouvrages comme La Chronique de Vichy (Maurice MARTIN DU GARD), Ma vie (Pierre PUCHEU) ou Fifi roi (Claude JAMET, 30 000 exemplaires vendus) critiquent la violence de l’épuration, sauvage et légale, et réclament une amnistie générale, considérant que « peu ou prou, bon gré, malgré, tout le monde en France a travaillé avec ou pour les Allemands » (Fifi roi, p. 137).

Jusqu’aux années 1974-1975, « seuls 25 nouveaux titres paraîtront en moyenne par an » (p. 32-33). Il faudra attendre le milieu des années 1970 pour qu’une nouvelle phase de poussée éditoriale s’amorce avec le réveil des mémoires, en particulier celle de la déportation des juifs.

ersaire du séjour de PIERRE LE GRAND en France) vient de la volonté du nouveau président de gouverner au centre : « C’est l’idée que la Révolution est terminée, qu’on n’a plus besoin d’être dans une guerre de cultures politiques entre gauche et droite. MACRON [qui fut l’assistant temporaire de Paul RICOEUR pour son ouvrage La mémoire, l’histoire, l’oubli publié en 2000] veut apaiser la France. D’où son projet de réconcilier les mémoires ». Jean-Noël JEANNENEY (qui publiera en octobre 2017 Le Moment MACRON. Un président et l’histoire) considère, au contraire, que « son idée de réconcilier les mémoires paraît un peu démiurgique. Il y aura toujours des mémoires de droite et de gauche, héritées de communautés, de familles et de régions. »

: « les vaincus de 40 ne pouvant pas même se prévaloir de l’épreuve de la captivité, sont le symbole de la défaite et de l’humiliation nationale » (p. 27). Les récits d’évasion ont obtenu quelques succès ainsi que quelques chroniques réalistes du quotidien des Français battus comme Les grandes vacances de Francis AMBRIERE, prix Goncourt en 1946. AMBRIERE rompt avec l’antigermanisme lancinant après-guerre : « pas de boches dans Les grandes vacances, mais des Allemands, parfois moins méprisables que certains Français » (p. 27). De même, l’auteur (ancien prisonnier) écorne le « mythe Pétain » et accable les dignitaires de Vichy, dociles avec l’ennemi.

: « les vaincus de 40 ne pouvant pas même se prévaloir de l’épreuve de la captivité, sont le symbole de la défaite et de l’humiliation nationale » (p. 27). Les récits d’évasion ont obtenu quelques succès ainsi que quelques chroniques réalistes du quotidien des Français battus comme Les grandes vacances de Francis AMBRIERE, prix Goncourt en 1946. AMBRIERE rompt avec l’antigermanisme lancinant après-guerre : « pas de boches dans Les grandes vacances, mais des Allemands, parfois moins méprisables que certains Français » (p. 27). De même, l’auteur (ancien prisonnier) écorne le « mythe Pétain » et accable les dignitaires de Vichy, dociles avec l’ennemi.